원문: Ujijji Davis, “The Bottom: The Emergence and Erasure of Black American Urban Landscapes,” Avery Review 34 (October 2018).

그들이 가지며 블랙베리며를 기르던 텃밭을 제 뿌리에서 잘라내 메달리온 시티 골프장 부지로 내어준 그곳에, 한때는 동네가 하나 있었다. 메달리온의 강변 둔덕 위쪽에서부터 강까지 이어진 곳이었다. 지금은 교외 주택가라 불리지만 흑인들이 살았던 때에는 밑바닥이라 불렸다.

― 토니 모리슨, 『술라Sula』, 1973.[1]Toni Morrison, Sula (New York: New American Library, 1973), 1.

밑바닥the Bottom이라는 명칭은 도시지역 내에 혹은 외곽에 있는 ― 확연히 분리되어 있는 ― 흑인 공동체들을 가리키는 구어 표현을 따 온 것이다. 검은 진흙이나 가치가 떨어지는 땅을 가리키는 말에서 유래된 것으로, 20세기 들어 흑인이 사는 곳과 미국 사회에서 그들의 사회적 지위를 묘사하는 말로 쓰이기 시작했다.[2]Tony Gonzalez. “Curious Nashville: How The ‘Black Bottom’ Neighborhood Got Its Name—And Lost It,” Nashville Public Radio, June 17, 2016, link. 이런 특성, 함의와 함께, 도시 유형으로서의 밑바닥은 미국의 도시계획 방침과 이런 공동체들의 존재와 중요성을 하찮게 여기는 ― 파괴하는 ― 불공평한 권력 구조 앞에서 두드러지는 취약성을 갖는다.

핵심을 짚자면, 밑바닥은 사람이 사는 곳neightborhood이다. 집, 가게, 가족, 학교, 교회 등 사람 사는 곳에 있을 만한 것들이 있다. 미국 역사 내내 밑바닥은 각별한 감시를 받아 왔다. 흑인 인구가 집중되어 있으며 이는 너무도 자주 주거, 고용, 높은 삶의 질에 대한 기회가 부족하거나 떨어지는 데로 이어지기 때문이다. 밑바닥은 한 곳에 있는 것이 아니라 이런 특성을 공유하는 합중국 도처 모든 곳에 있다.

지역별로 다르기에 밑바닥은 기원을 특정할 수는 없으나 인종화된 폭력 행위가 늘면서 갈수록 흔해졌다. 많은 밑바닥은, 특히 동북부와 중서부의 경우, 대이주Great Migration 시기, 1916년부터 1970년 사이 남부 시골에서 600만 명의 흑인이 빠져 나온 시기에 형성되었다.[3]Ron Grossman, “Commentary: The Great Migration: For Southern blacks, Chicago Offered Jobs—But Not the Warmest Welcome from Whites,” Chicago Tribune, April 12, 2018, link. 동북부와 중서부에서는 새로 생겨난 도시 산업의 기회들이 이 대규모 이동을 부채질했지만, 남부에서는 인종 기반 분리주의 법령의 강제와 백인 우월주의자 집단 및 린치의 부상이 이주의 주요한 방아쇠가 되었다. 린치 ― 계획적인 자경단식 사형 ― 는 법률에 따른 백인의 권력과 흑인의 무력함을 강화하는 데 이용되었다.[4]J. R. Moehringer, “An Obsessive Quest to Make People See,” Los Angeles Times, August 27, 2000, link. 린치 가해자들은 피해자를 목매달거나 총으로 쏘거나 산 채로 불에 태우거나 고문하거나 신체 일부를 잘라 기념품으로 챙기곤 했다.[5]Moehringer, “An Obsessive Quest to Make People See.” 린치는 가족 행사로 준비되었으며, 이를 촬영한 사진이 엽서로 제작되는 경우도 많았다.[6]Moehringer, “An Obsessive Quest to Make People See.” 터스키기 연구소Tuskegee Institute에 따르면 1882년에서 1968년 사이 흑인 3,446명, 백인 1,297명 등 4,743명이 린치를 당했다. 남북전쟁 이후 시기 전체 린치의 73% 이상이 조지아, 텍사스 등의 남부 주에서 벌어졌다.[7]Jared McWilliams, “Lynching, Whites, and Negroes,” Tuskegee Institute, April 24, 2018, link. 흑인에 대한 잔혹한 테러와 법에 따른 권리 박탈이 동북부, 중서부로의 대 이주에 영향을 미친 것이다.

밑바닥은 특정한 지리적 위치를 가리키지는 않지만, 인종에 기반한 분리로 주거 선택지와 동네neighborhood 구성이 갈리면서 보다 선명히 두드러지게 되었다. 동북부, 중서부의 주들이 남부 농업 경제 이외의 일자리를 제공하기는 했지만 흑인들은 여전히 심각한 차별, 특히 주거 차별을 겪었다. 특정 경계지역 지정redlining은 은행에서 주택 담보 대출이든 사업 자금 대출이든 흑인에 대한 금융 서비스를 거부하는 지역을 지정하는 체계적인 배제 관행이었다. [8]Tracy Jan, “Redlining Was Banned 50 Years Ago. It’s Still Hurting Minorities Today,” Washington Post, March 28, 2018, link. 이 같은 인종주의적 정책들은 특히, 여러 지역의 인종적 통합을 일체 차단하고 흑인 고객에 대한 서비스를 거부하는 데 쓰였다. 이는 공적 투자 축소와 지역 경제 침체를 영속화했고, 주거 및 여타 공공 서비스, 재화의 질을 낮추는 한 가지 직접적인 원인이 되었다. 이런 전략은 흑인들이 갇혀 있다시피 했던 지역의 가치를 떨어뜨렸다.[9]Jan, “Redlining Was Banned 50 Years Ago. It’s Still Hurting Minorities Today.”

흑인 반대 캠페인은 이런 과정을 강화하는 데 힘을 실었다. 보통, 선전물, 부동산 전문가들은 백인 주민들에게 흑인 주민들이 이사 오면 토지 가치가 급락하고 범죄가 늘 거라고 확언했다. 다른 민족ethnic group에게는 집을 팔지 않겠다는 계약이나 법적 합의, 외인혐오xenophobia를 통해 집을 사고 파는 기만적인 전술인 블록버스팅을 이용해서 해서 주거 지역 인종 분리를 유지했다.[10]Jan, “Redlining Was Banned 50 Years Ago. It’s Still Hurting Minorities Today.” 흑인이 선택할 수 있는 주거는 제한적이었고, 이는 그들은 바람직하지 않은 구역에 격리했다. 보다 나은 주거를 쟁취하려 하면서 흑인들은 종종 시위, 성난 군중, 경찰이나 반흑인 자경단과의 찾은 충돌을 마주했다. 1920년대 들어서는 동북부, 중서부 도시 지역에서 쿠클럭스클랜이 부흥해 인종적 통합과 다양성에 격렬히 저항했는데, 인구 대비 회원 수가 가장 많은 곳은 인디애나였다.[11]Linda Gordon, The Second Coming of the KKK: The Ku Klux Klan of the 1920s and the American Political Tradition (New York: Liveright Publishing Corporation, 2017), 11–24. 1930년 당시 미시건주의 클랜 회원 8만 명 중 절반 가까이가 디트로이트에 살면서 반흑인 선전과 폭력을 선동하고 계속했다.[12]Gordon, The Second Coming of the KKK.

그래서 흑인들은 밑바닥에, 최초의 도시 내 흑인 구역black American urban landscape에 살았다. 많은 이들에게 밑바닥은 번화하고 동경할 만한 깨끗한 기반이 되어 주었다. 억압적인 반흑인 체제 속에서 무언가를 성취하기 위한 피난처이자 발판으로 기능했다. 질 낮은 주거와 기반시설의 제약 속에서도 신진 기업과 전문가들이 나타났고 동산노예제, 흑인단속법Black Codes, 짐 크로우 분리 정책의 우악스런 손길 아래에서는 흑인이 가질 수 없었던 부와 재정적 안정성을 서서히 일구었다. 미국 흑인 사상 최초의 의사, 법조인, 교사, 교수, 치과의사, 소공장주, 정치인, 지역사회 지도자 등이 밑바닥에서 나왔다.[13]Bill McGraw, “Bringing Detroit’s Black Bottom back to (Virtual) Life,” Detroit Free Press, February 27, 2017, link. 전국구 흑인 월 스트리트Black Wall Street가 생겨나 특정 경계 지역 지정으로 제외된 지역까지 포함해 최고급 금융 서비스를 제공했다.[14]McGraw, “Bringing Detroit’s Black Bottom back to (Virtual) Life.” 뉴올리언스, 할렘, 시카고 같은 곳의 밑바닥은 재스, 소울, 블루스 등 후일 미국의 정체성을 빚어내게 된 문예, 음악 운동을 일으킨 문화의 요람이 되었다. 밑바닥은 어떤 이들에게는 약속의 땅 역할을 했지만 완벽하지는 않았다. 조직 범죄, 인신매매, 부패 등 불법 활동이 벌어지는 곳이기도 했다.[15]Geneviève Fabre and Michel Feith, Temples for Tomorrow: Looking Back at the Harlem Renaissance (Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2001). 어떤 지역은 폭력이 잇달아 거친 거리 생활과 갱단 문화로 악명을 얻기도 했다.[16]Fabre and Feith, Temples for Tomorrow. 밑바닥은, 밑바닥 바깥과 마찬가지로, 도시 생활의 긍정적인 면과 부정적인 면을 모두 갖고 있었다.

그런데 더 중요한 것은 밑바닥은 공간을 점유하면서 미국 최대의 주변화된 집단에 의해 만들어지고 억압적이고 분리주의적인 정책, 관행에 의해 유지되는 [흑인의] 삶이 담겨 있는 경관vernacular landscape을 이루었다는 점이다. 바깥에 사는 이들에게는 갈수록 경멸적인 말이 되어 갔고 구획 지도 상 특정 경계 지역으로 지정된 곳에 존재했지만, 밑바닥은 거기 사는 흑인들에게는 긍정적인 정체성을 주었다. 무언가의 주인이 될 기회, 미국 흑인으로서는 심지어 자기 몸에 대해서도차 가져 본 역사가 거의 없는 특권을 나타내는 것이었다. 밑바닥은 장소와 직결되는 사업, 가정 생활을 제공했다. 지방정부가 밑바닥을 홀대하고 투자도 하지 않았기에 흑인들은 스스로 입안하고 관리할 수 있었고, 이는 진정으로 그곳을 도시 내 흑인 구역, 흑인 미국인의 경험이 드러나는 곳으로 만들었다.

하지만 밑바닥이란 사회적 취약성에서 비롯된 곳이었고 토지 이용이 계속 가능할지는 여전히 태로웠다. 밖에서 관망하는 이들에게 밑바닥은 도시 사회를 괴롭히는 온갖 사회적 해악의 징후였다. 소수민족 거주지enclave라기보다는 게토로 여겨졌으며 따라서 미국 사회의 최하층the bottom을 뜻하는 것으로 재정의되었다. 이르게는 1930년대부터, 이런 공동체들에 “빈민가slum”와 “병폐지blighted”라는, 사회 조직 전체에 퍼질 역병이라는 딱지가 붙었다.[17]Quinton Johnstone, “The Federal Renewal Program,” Faculty Scholarship Series, Yale Law School Legal Scholarship Repository, 1958, link. 나쁜 여론과 압력에 맞써 싸우는 와중에도 대공황의 경제적 병폐를 이겨내는 주민들이 있었음에도 로버트 모지스Rober Moses 같은 지도자들은 “빈민가”는 “건강하고 부단한 진보에의 걸림돌”이라고 주장을 꺾지 않았다.[18]Robert Moses, “Robert Moses on Slum Clearance” (speech, April 17, 1958), New York Public Radio Archive Collections, link. 그 회복력에도 불구하고 많은 이들에게 밑바닥이란 현대 사회의 퇴보를 나타내는 것이었다.

그랬기에 피할 길이 없었던 이른바 밑바닥 개혁은, 대개 도시 재생Urban Renewal과 1956년 연방고속도로법Federal Highway Act이라는 가면을 쓰고 찾아 왔다. 도시 재생은 시 당국의 수용권을 통해 부동산을 매입하거나 몰수해 철거하고는 개발사들에 재분배해 다른 용도로 쓰는 과정이다.[19]US Department of Housing and Urban Development, “Section 312, Processing,” January 30, 1973, link. 20세기 중반에 합중국의 여러 시는 넘쳐 나는 인구를 부양하는 데 필요한 질 좋은 주거 공급이 부족했다. 이주가 밀려 들어 더더욱 그랬다. 이러한 공급 부족에 대응하기 위해 시 개발 당국들, 지역 계획 부서들은 철거 후 재건축을 할 수 있는 토지 가치가 낮은 지역을 찾았다. 동시에, 1956년 연방고속도로법은 교통 수송의 증가와 관련 생활 양식을 뒷받침하기 위해 전국 각지에 고속도로를 건설할 연방 재정을 지원했다.[20]Richard Weingroff, “Federal-Aid Highway Act of 1956, Creating the Interstate System,” Federal Highway Administration, vol. 60, no.1 (Summer 1996), link. 토지 가치가 낮은 지역을 조사하면서 이런 기관들은 지역 은행의 특정 경계 지역 지도를 대강 훑어 보고는 완벽한 입치를 찾았다. 습관적으로, 그들은 밑바닥을 골랐다.

바로 이것이, 대부분의 경우에 밑바닥이 뚜렷한 취약성을 갖는 이유다. 권력, 질서, 효율을 강조하고 행사하려는 시의 노력과 지원을 통해 이런 유형의 동네들은 철거되고 고속도로, 조립식 주택, 공원으로 대체되었다. 디트로이트와 뉴욕시는 모두 도시 내 흑인의 경관과 경험을 희생시킨, 공공 기반시설을 위한 밑바닥 철거의 강렬한 사례를 보여준다.

디트로이트

디트로이트의 밑바닥은 사실 검은 밑바닥Black Bottom이라 불렸고 1900년대 초에 생긴, 주민 대부분이 흑인인 구역이었다.[21]June Manning Thomas, “Progress amidst Decline,” in Redevelopment and Race: Planning a Finer City in Postwar Detroit (Detroit: Wayne State University Press, 2013), 127–203. 다른 곳들과 유사하게 디트로이트의 검은 밑바닥은 인종 차별적인 주거 관행에 반응해 형성된 곳이었다.[22]Thomas, “Progress amidst Decline.” 그러나 검은 밑바닥은 굴하지 않고 성장해 헤이스팅스 거리와 세인트 앙투안 거리를 따라 탄탄한 상가가 있는 번창하는 지역이 되었다.[23]Jeremy Williams, Detroit: The Black Bottom Community (Chicago: Arcadia Publishing, 2009), 45–125. 1942년에 디트로이트도시연맹Detroit Urban League은 검은 밑바닥에 의사 151명, 사회복지사 140명, 법조인 85명, 미용실 71곳, 식당 57곳, 치과의사 36명, 약국 30곳, 이용원 25곳, 의류 제작·판매점 25곳, 호텔 20곳, 어류·가금류 시장 15곳, 병원 10곳, 전기기술자 10명, 보험사 9곳, 건설사 7곱, 꽃집 5곳, 보증업자 2명, 유제품 유통점 2곳 등 수많은 업주, 전문직 종사자가 있다고 보고했다.[24]Richard Bak, Detroit across Three Centuries (Chelsea: Sleeping Bear Press, 2001), 130, 159. 검은 밑바닥은 음악 신으로 전국에 널리 알려진 곳이기도 했다. 듀크 엘링턴Duke Ellington, 펄 베일리Pearl Bailey, 엘라 피츠제럴드Ella Fitzgerald, 카운트 베이시Count Basie 등이 정기적으로 바나 클럽에서 공연을 했다. 실은, 아레사 프랭클린Aretha Franklin의 아버지는 헤이스팅스 거리에 뉴베델침례교회를 세운 레버런드 C. L. 프랭클린이다.

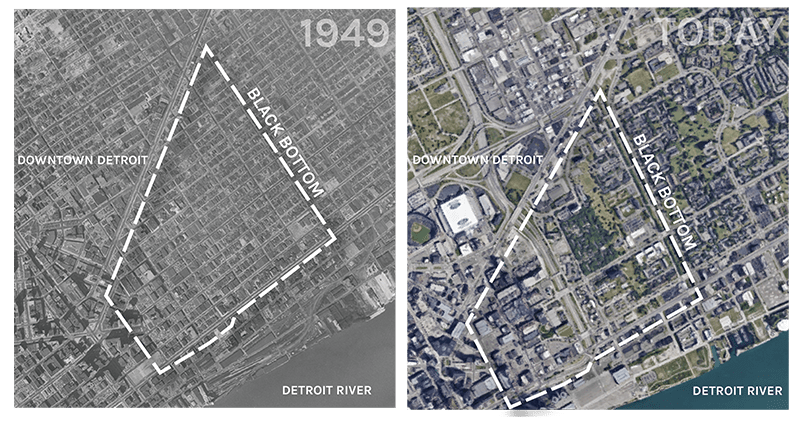

여러 면에서 성공적이었지만 사람이 너무 많았고 주거의 질은 떨어졌다. 인종 폭동과 경찰과의 격돌이 이 지역이 전반적으로 황폐화되는 원인으로 작용하기도 했다.[25]Ken Coleman, “Black Bottom and Paradise Valley: Center of Black Life in Detroit,” Michigan Chronicle, February 2, 2017, link. 1950년대가 되자 합중국 각지의 여러 도시가 대규모 도시 재생 기획으로 미국 “빈민가”의 심각한 생활 환경을 밀어버기로 했다. 1951년에 에드워드 제프리스 시장은 검은 밑바닥을 민빈가 정리 대상으로 선정하고 디트로이트 도심을 순환하도록 설계된 주간 고속도로 I-375 건설 계획을 수립했다.

도심 바로 옆에서 급성장 중인 구역이었는데 검은 밑바닥이 어떻게 빈민가였겠는가? 당시 디트로이트 인구는 정점에 달해 186만 명을 기록했다. 디트로이트는 다양한 공동체들을 뒷받침할 풍부한 자원을 갖춘 경제 성장의 중심지였다. 검은 밑바닥은 독특한 도시 공간으로서 강화되고 보강될 수 있었지만 1954년에는 완전히 철거되어 버렸다. 1967년까지 78에이커가 비워졌고 그 자리에 I-375가, 그리고 미스 반 데어 로헤가 설계한 주택과 고층 건물이 들어설 새로운 복합소득 계획 지구 라파예트 파크가 들어섰다.[26]Corine Vermeulen, “Living with Mies: The Towers at Lafayette Park,” Places Journal, April 2012, link.

검은 밑바닥을 라파예트 파크가 대신하게 된 것은 도시 경관의 중대한 변화였다. 설계대로 구현된 라파예트 공원은 그곳에 있던 공동체를 디트로이트로부터, 검은 밑바닥에 있었던 그 뿌리로부터 떠나 보내고 질서, 동질성, 대규모 녹지를 제공했다. 시끌벅적했던 도시 길거리와 엎치락 뒤치락 하던 업장들의 자리를 호화로운 교외풍 베드타운이 차지했다. 고속도로는 이 구역을 디트로이트 도심과 갈라 놓았고 도시 중심부와의 사이에 물리적, 시각적 장벽을 만들었다. 가장 두드러지는 것은 상호작용이 벌어지던 거리가 공동체도 모임도 소거된 전원풍 보도로 바뀌었다는 점이다. 빽빽한 저층 주택의 현관 문화와 일찍이 형성된 “거리를 지켜보는 눈들”은 사라지고 멀찍한 스카이라인에서 내려다보는 시선만 남았다.[27]Michele Norris, “Sitting on the Porch: Not a Place but a State of Being,” National Public Radio, July 28, 2006, link. 흑인의 존재는 물리적으로나 비유적으로나 모두 소거되었다. 실상, 덧씌워진 도시 경관은 그 전에 있었던 도시 내 흑인 구역을 없애고 흑인의 경험, 정체성, 인내를 덮어버렸다. 판자 같이 생긴 건물들과 그에 딸린 녹지는 새 출발을 자임했다. 검은 밑바닥의 흔적은 모조리 없애기 위해서였다. 주변화되는 집단들과 연관되면 장소는 전혀 장소로 여겨지지 않고 그저 새로운 용도로 쓸 수 있는 열린 공간으로 여겨지는 듯하다. 주변화된 이들은 권력을 점하지 않고서는 진정으로 공간을 점할 수도 없다.

뉴욕시

이것은 새로운 이야기가 아니다. 심지어는 20세기에 국한된 이야기도 하니다. 세네카 빌리지Seneca Village는 1825년에 맨하탄에 형성된 자유 흑인 지주들의 작은 정착지였다. 5에이커 가량 되는 이 지역은 오늘날 7번가, 8번가의 82번길과 87번길 사이에 있는 어퍼웨스트사이드에 위치해 있었다.[28]Barbara Speed, “New York Destroyed a Village Full of African-American Landowners to Create Central Park,” City Metric, March 30, 2015, link.

세네카 빌리지 ― 밑바닥 ― 은 동네에 있을 만한 것들, 그러니까 집, 가게, 가족, 학교, 교회 등이 있는 동네였다. 백인의 동산노예제가 여전히 합중국 경제의 동력이었던 당시, 세네카 빌리지는 해방된 흑인이나 아일랜드인, 독일인 같은 다른 소외된 민족들이 땅을 소유하고 뉴욕시 다른 곳에서 겪는 억압에 저항할 수 있었던 최초의 자유 마을이었다.[29]Speed, “New York Destroyed a Village Full of African-American Landowners to Create Central Park.” 전성기 세네카 빌리지는 350명이 사는, 번창하는 작은 농촌이었다.[30]Speed, “New York Destroyed a Village Full of African-American Landowners to Create Central Park.”

19세기 중반에 사회학자들을 비롯해 여러 선도적 사상가들은 산업화와 인구 과밀에서 비롯된 조악한 도시 경관에 맞서 새롭고 보다 친환경적인 방식들을 독려했다.[31]Nathaniel Rich, “When Parks Were Radical,” the Atlantic, September 2016, link. 공영 공원의 중요성과 정원 도시garden city 개념이 열악한 도시 보건을 개선하려는 논의의 중심이 되었다.[32]Rich, “When Parks Were Radical.” 설계된 공공 공간들은 서로 다른 계급에 속하는 사람들이 수평적으로 상호작용할 수 있는 장을 제공하는 사회적 자유social freedom를 이상으로 여겼다.[33]Rich, “When Parks Were Radical.” 뉴욕시가 대규모 녹지 공간에 이런 상을 적용하면서, 시 의회는 센트럴 파크 안에 적합한 위치를 물색했다. 그들은 세네카 빌리지까지 포함시키기로 했다.

센트럴 파크 건립 운동이 진척되면서 지지자들과 언론은 세네카 빌리지를 “판자촌”으로, 주민들을 “점거자, 부랑자, 불량배”로 호도했다.[34]Douglas Martin, “A Village Dies, a Park Is Born,” the New York Times, January 31, 1997, link. 세네카 빌리지 주민들은 두 해 동안 경찰에 저항하면서 법원에 집과 교회와 학교를 지켜 달라고 탄원했지만 대체로 성공하지는 못했다. 흑인은 법적으로 시민으로 인정되지 않았기 때문이다.[35]Martin, “A Village Dies, a Park Is Born.” 결국, 1857년, 뉴욕시 정부는 수용권을 발동해 빌리지 주민을 전부 쫓아내고 사유재산을 몰수했다. 그해에 세네카 빌리지는 완전히 철거되었고 거의 걷바로 센트럴 파크 설계와 건설이 시작되었다. 센트럴 파크는 설계는 프레데릭 로 옴스테드와 캘버트 복스가 맡았다. 합중국 각지의 다른 대형 공공 공간 건립도 도맡게 된 유명인들이다. 완공된 센트럴 파크는 다양한 지형을 제공했고 전원적 경관에서 자연주의적 경관으로 매끈하게 이어졌다. 세네카 빌리지가 있었던 곳에는 이제, 악명 높은 그레이트 론Great Lawn이라는 106에이커짜리 저수지와 작은 놀이터들이 있다. 작은 녹색 팻말 하나만이 세니카 빌리지를 기리고 있다.

세네바 빌리지가 센트럴 파크에 밀려난 것은 전국 각지에서 계속 움 트고 있었던 도시 흑인 구역들이 전체 도시 조직에 어떻게 통합될 것인가에 있어 선례가 되었다 ― 통합되지 않으리라는 선례가. 도시 내 흑인 구역 철거의 빌미가 된 수사는 지금까지도 팽배하며, 흑인이 길러 낸 도시 구역이 온전한 결실을 이루지 못하게 막는 역사적 반흑인 관점에서 퍼져 나오고 있다. 센트럴 파크에서는 흑인의 존재가 물리적으로나 비유적으로나 소거되었다. 이 커다란 공원은 성장 중이던 도시 일각의 기반을 파묻어 버리고는 이전의 주민들은 즐길 수 없는 편의시설로 대체했다. 힘 없는 세네카 빌리지 주민들은 자신들을 그 구역에서 강제로 쫓아낸 시와 경찰의 권력에 제대로 맞설 수 없었다. 부동산 소유권이나 참정권이 없었던 흑인 인구는 법이 다른 이들에게는 보장하는 보호조치들을 제대로 이용할 수 없었다.

검은 밑바닥과 세네카 빌리지의 역사는 오늘날 도시계획계에서 보다 주의를 기울여야 할 중요한 메시지를 전한다. 반흑인 정서가 성공적으로 도시 계획 정책과 사상을 오염시키기에 도시 내 흑인 구역는 특히나 파괴되기 쉽다는 점 말이다. 이런 문화는 정부가 흑인이 세운 장소에서 흑인을 쫓아내도록 조장한 ― 그리고 계획한 ― 긴 역사를 만들었다. 계속해서 사회적, 경제적으로 주변화되는 집단인 흑인과 그들이 점하는 공간들은 취약한데다 종종 빼앗기 딱 좋게 여겨지기까지 한다.

오늘날의 밑바닥이라 할 수 있는 구역들 ― 잉글우드Inglewood, 할렘Harlem, 웨스트 필라델피아West Philadelphia ― 의 젠프리피케이션에 맞서, 이 나라가 도시 내 흑인 구역을 파괴해 온 오랜 역사를 짚어 보아야 한다. 백인임/흑인임이라는 이분법이 담고 있는 사회경제적 불평등은 보존하거나 재정립할 만한 장소와 공간을 분별하는 데 있어 중대한 과제를 제시한다. 그럴 가치가 있는 장소가 결정될 때에는 지난 수 세기 동안 그래 왔듯 흑인의 삶이 담긴 경관이 ― 고속도로, 비싼 아파트, 대규모 녹지를 통해 ― 계층화와 분리를 지속하는 요소들로 대체된다. 근본적으로는 권력이 없는 탓이다. 경제 개발와 임파워링에 대한 사회적 이해의 변화, 투자가 전국 각지 밑바닥들의 운명을 바꿀 수 있으리라.

여러 도시에서 젠트리피케이션과 재개발이 진행되고 있는 지금, 지역 계획 기관과 개발 당국은 반드시 밑바닥의 역사들을 다시 살펴야 한다. 주변화된 주민들을 그들이 사는 곳을 뒤엎는 과정의 주요 주체로 끌어올리는 포괄주의적 전략을 취해야 함은 물론이다. 현지에서 직접 자원을 쓸 수 있게 하고 기존 주민들이 이끌 수 있도록 하는 모델을 지원한다면 해당 구역이 다른 언어, 분리주의적 언어를 쓰지 않고 흑인의 삶이 담겨 있는 기존의 경관을 계승하면서 변화하게 할 수 있다. 힘은 장소를 중시하며, 흑인을 도시 내 구역들에서 강제로 쫓아낸 역사에 저항할 잠재력을 갖고 있다. 이 같은 도시 내 흑인 구역들 ― 밑바닥들 ― 은 무엇보다도 사람이 사는 곳neighborhoods이며 그곳에는 사람 사는 데 있을 법한 수많은 놀라운 것들이 있다.

주

| ↑1 | Toni Morrison, Sula (New York: New American Library, 1973), 1. |

|---|---|

| ↑2 | Tony Gonzalez. “Curious Nashville: How The ‘Black Bottom’ Neighborhood Got Its Name—And Lost It,” Nashville Public Radio, June 17, 2016, link. |

| ↑3 | Ron Grossman, “Commentary: The Great Migration: For Southern blacks, Chicago Offered Jobs—But Not the Warmest Welcome from Whites,” Chicago Tribune, April 12, 2018, link. |

| ↑4 | J. R. Moehringer, “An Obsessive Quest to Make People See,” Los Angeles Times, August 27, 2000, link. |

| ↑5 | Moehringer, “An Obsessive Quest to Make People See.” |

| ↑6 | Moehringer, “An Obsessive Quest to Make People See.” |

| ↑7 | Jared McWilliams, “Lynching, Whites, and Negroes,” Tuskegee Institute, April 24, 2018, link. |

| ↑8 | Tracy Jan, “Redlining Was Banned 50 Years Ago. It’s Still Hurting Minorities Today,” Washington Post, March 28, 2018, link. |

| ↑9 | Jan, “Redlining Was Banned 50 Years Ago. It’s Still Hurting Minorities Today.” |

| ↑10 | Jan, “Redlining Was Banned 50 Years Ago. It’s Still Hurting Minorities Today.” |

| ↑11 | Linda Gordon, The Second Coming of the KKK: The Ku Klux Klan of the 1920s and the American Political Tradition (New York: Liveright Publishing Corporation, 2017), 11–24. |

| ↑12 | Gordon, The Second Coming of the KKK. |

| ↑13 | Bill McGraw, “Bringing Detroit’s Black Bottom back to (Virtual) Life,” Detroit Free Press, February 27, 2017, link. |

| ↑14 | McGraw, “Bringing Detroit’s Black Bottom back to (Virtual) Life.” |

| ↑15 | Geneviève Fabre and Michel Feith, Temples for Tomorrow: Looking Back at the Harlem Renaissance (Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2001). |

| ↑16 | Fabre and Feith, Temples for Tomorrow. |

| ↑17 | Quinton Johnstone, “The Federal Renewal Program,” Faculty Scholarship Series, Yale Law School Legal Scholarship Repository, 1958, link. |

| ↑18 | Robert Moses, “Robert Moses on Slum Clearance” (speech, April 17, 1958), New York Public Radio Archive Collections, link. |

| ↑19 | US Department of Housing and Urban Development, “Section 312, Processing,” January 30, 1973, link. |

| ↑20 | Richard Weingroff, “Federal-Aid Highway Act of 1956, Creating the Interstate System,” Federal Highway Administration, vol. 60, no.1 (Summer 1996), link. |

| ↑21 | June Manning Thomas, “Progress amidst Decline,” in Redevelopment and Race: Planning a Finer City in Postwar Detroit (Detroit: Wayne State University Press, 2013), 127–203. |

| ↑22 | Thomas, “Progress amidst Decline.” |

| ↑23 | Jeremy Williams, Detroit: The Black Bottom Community (Chicago: Arcadia Publishing, 2009), 45–125. |

| ↑24 | Richard Bak, Detroit across Three Centuries (Chelsea: Sleeping Bear Press, 2001), 130, 159. |

| ↑25 | Ken Coleman, “Black Bottom and Paradise Valley: Center of Black Life in Detroit,” Michigan Chronicle, February 2, 2017, link. |

| ↑26 | Corine Vermeulen, “Living with Mies: The Towers at Lafayette Park,” Places Journal, April 2012, link. |

| ↑27 | Michele Norris, “Sitting on the Porch: Not a Place but a State of Being,” National Public Radio, July 28, 2006, link. |

| ↑28 | Barbara Speed, “New York Destroyed a Village Full of African-American Landowners to Create Central Park,” City Metric, March 30, 2015, link. |

| ↑29 | Speed, “New York Destroyed a Village Full of African-American Landowners to Create Central Park.” |

| ↑30 | Speed, “New York Destroyed a Village Full of African-American Landowners to Create Central Park.” |

| ↑31 | Nathaniel Rich, “When Parks Were Radical,” the Atlantic, September 2016, link. |

| ↑32 | Rich, “When Parks Were Radical.” |

| ↑33 | Rich, “When Parks Were Radical.” |

| ↑34 | Douglas Martin, “A Village Dies, a Park Is Born,” the New York Times, January 31, 1997, link. |

| ↑35 | Martin, “A Village Dies, a Park Is Born.” |